自由学園近隣の婦人之友社 [旅行・建築見学]

フランク・ロイド・ライト設計の明日館を見た後、近隣にある婦人之友社の社屋を外から見学。

婦人之友社は自由学園の創立者の羽仁夫妻が創設した出版社との事。

ライト設計の落水荘を思わせるベージュ色の張り出し(バルコニーではなさそう)た外壁が個性を発揮していました。これもライトのお弟子さんの遠藤新氏設計なのかな、と想像。(調べ切れてないです)

窓枠の色も落水荘と合わせてありました。

外壁の明かり取りFIX窓もスチールサッシュの製作でオシャレ。

エントランス廻り。

薄い庇がスケール感と緊張感を加えています。

外構にある掲示板の造作も凝った作り。

長年見なければと考えていた自由学園と婦人之友社社屋ですが、やっとクリアできました。

石川淳建築設計事務所

フランク・ロイド・ライトの自由学園 明日館を見学5 [旅行・建築見学]

フランク・ロイド・ライト設計の明日館の見学つづきを。

こちらは道路を挟んで反対側にある講堂。

重要文化財指定建物で2017年に補修工事が完了したとの事。

講堂はライトの弟子で施主である羽仁夫妻の友人である遠藤新氏によって設計されたそうです。

フランク・ロイド・ライトの自由学園 明日館を見学4 [旅行・建築見学]

フランク・ロイド・ライト設計の明日館の見学つづきを。

西側の回廊の奥には店舗があります。

窓のディテール。

木製サッシュのように見えます。跳ね上げ式ですね。

窓つながりの軒裏換気口。

窓枠が緑で、ガラスを押さえるシール(昔はシールではなくてパテみたいな物だったと思います)が白いのがオシャレ。

装飾を木製で作るというのが新鮮に感じました。

塀のディテール。

フランク・ロイド・ライトの自由学園 明日館を見学3 [旅行・建築見学]

今日は祭日なので池袋にあるフランク・ロイド・ライト設計の明日館の見学つづきを。

建物東側の入り口と旗竿。

旗竿は木製(少なくとも表面は)のようで装飾が施されています。

ライトの設計でグッと来るのは、天井高さ(ここでは軒高さ)を低く抑えたところです。

旧帝国ホテル(愛知県明治村に保存されている)のロビーも天井の低い所と高い所の対比がとても良いです。

ところでパンフレットによると構造は2×4方式で、日本建築のような柱と梁で作る方式ではないとの事。

講堂のガラス面も日本式軸組工法なら柱を等ピッチに立ててその間に幅広くガラスを入れるところですが、2×4の国アメリカから来た建築家の作品ですから大きな柱型を断面の小さな2×4材で作って間に幅狭にガラスを入れている、という日本人から見れば独特な外観が出来上がっているという事なのだろうと解釈しました。

フランク・ロイド・ライトの自由学園 明日館を見学2 [旅行・建築見学]

池袋にあるフランク・ロイド・ライト設計の明日館を見学つづき。

この日は結婚式の準備が行われていて、写真の「婦人之友社展示室」と売店と外観のみ見学可能でした。

ドアの上の部分に光が漏れる細工がしてあります。

木を加工した板をガラスの両面にサンドイッチしてあるようです。

枠には戸当無しです。

自由学園は1921年に創立され1927年に講堂が完成。

学園自体は1934年に東久留米へ移転して、この明日館は「動態保存の建築」として重要文化財に指定されているとの事。

自由学園創設者の羽仁夫妻がその後創設したのが婦人之友社(前身の家庭之友)との事で、展示室が設けられています。

フランク・ロイド・ライトの自由学園 明日館を見学 [旅行・建築見学]

去年の話しですが池袋にあるフランク・ロイド・ライト設計の明日館を見学してきました。

重要文化財です。

池袋に行く機会は多いのですが、直接拝見した事が無かったので、見学に行きました。

敷地内にデザイングッズをおいた売店もありました。

また、当日使っていなければ各室内も見学可能との事です。

https://jiyu.jp/tour/

池袋駅から10分程度歩いただけなのに、広々とした低層の名建築が残っていることに今更ながら驚きます。

吉岡徳仁氏の国体トーチ [旅行・建築見学]

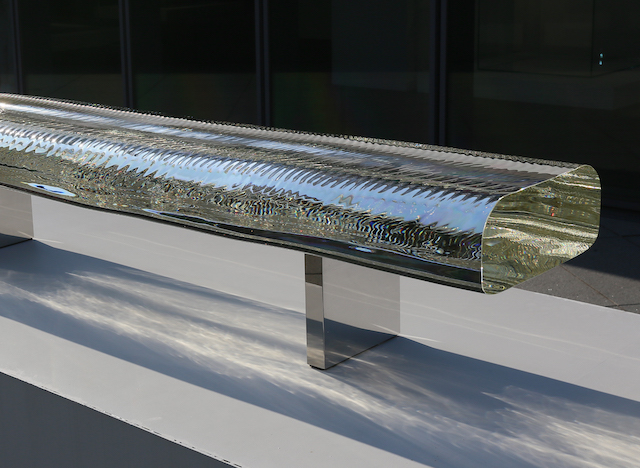

11月のある日に行った21-21DESIGN SIGHTの様子。

写真は吉岡徳仁氏のガラスのベンチです。

無料展示していたので室内に吸い込まれると・・

2025年に行われる国民体育大会のトーチだそうです。ガラスで作られています。

おそらくスタディを重ねた試作品の数々ですね。美しいです。

左に吉岡徳仁氏をこっそり入れてみました。

北九州市立図書館 [旅行・建築見学]

出張で行った北九州市で磯崎新氏設計の北九州市立図書館へちょっとだけ寄りました。

訪れるのは2回目。

1回目は1999年頃だったと思います。

室内から見上げるダイナミックな屋根形状。

今回は仕事のプレゼンの為に来たので、持参カメラはコンパクトなG5XⅡでレンズは24mm相当です。

以前来た時はPowerShot A5で35mm相当で全然入らなかったのを記憶してますが、それよりはだいぶ入りますが・・・

ここに来るのなら17mm程度は持ってくるべきでした。

石川淳建築設計事務所

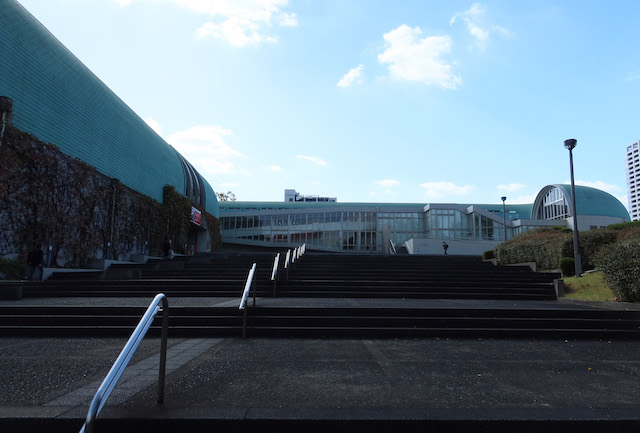

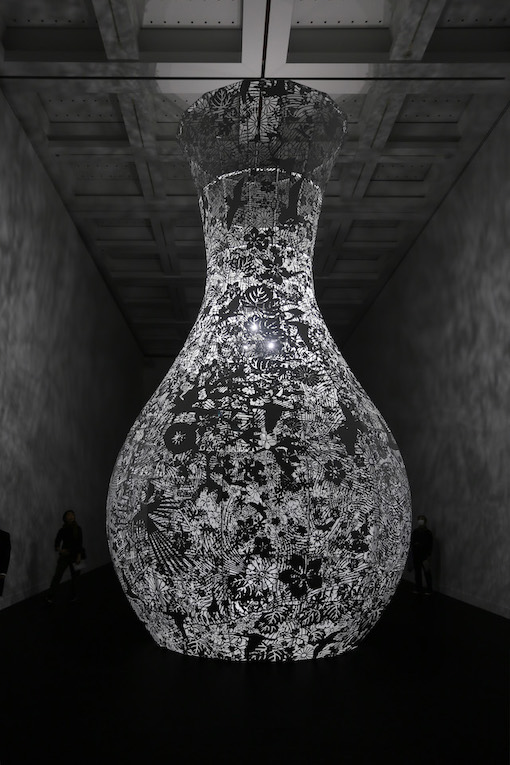

久々に新国立美術館へ1 [旅行・建築見学]

まだ暑かった時ですが、久々に新国立美術館へ。

大巻伸嗣氏の展示。12月25日まで。

EOS6Dにて撮影。